01

读完这篇30年前旧文,才明白何享健用人有多牛

本文系《南方日报》1995年4月9日头版头条的文章,署名作者是南方日报记者黄镜棠

来源:蓝美咨询、《南方日报》

-

文章仅代表作者本人观点

“舰长”何享健

最难得的人才是有办法领导一群人进行集体创造的人。

——题记

与他相识多年,但大多数时候是匆匆一面,真正给我深刻印象的,是1992年夏“美的工业城”落成那一次。那天,从投资5亿多元的“美的”城一幢每层面积都有一个足球场大的现代化厂房顶上,吊下来一幅“美的人衷心感谢新闻界的一贯支持”的巨型标语,标语上的每个字足有一层楼高!它在丽日蓝天下分外醒目,直令我和同行们热血上涌,心潮难平。因为,极少有一家企业,对记者和他们的工作,以这种方式进行大肆褒奖;何况,在目下利欲驱动和实用主义的双重作用下,记者的名声已日渐式微,有的人并不尊重记者——用之称翘楚,弃之如敝履。

从此,我很注意他和他的企业的动向。但当我最近真正要跟他深谈一次时,才感到采访他十分困难。不仅因为他太忙,不能占用他太多时间,还因为他木讷寡言,常常“点”到即止,不肯多言。为了不致“冷场”,我只好不断调整思路,变换着采访话题。

解读:何享健是化繁为简、抓大放小、授权用人的顶尖高手,不纠缠于琐碎细节,言语向来干脆利落,加之不好言谈、反感高谈阔论,因此如果不理解他的底层逻辑,和他的沟通往往会了无生趣,聊不下去。

这就是何享健——一个敏于行而讷于言,表现与身份相去甚远,而成就与地位又十分相称的美的集团董事长兼总经理。

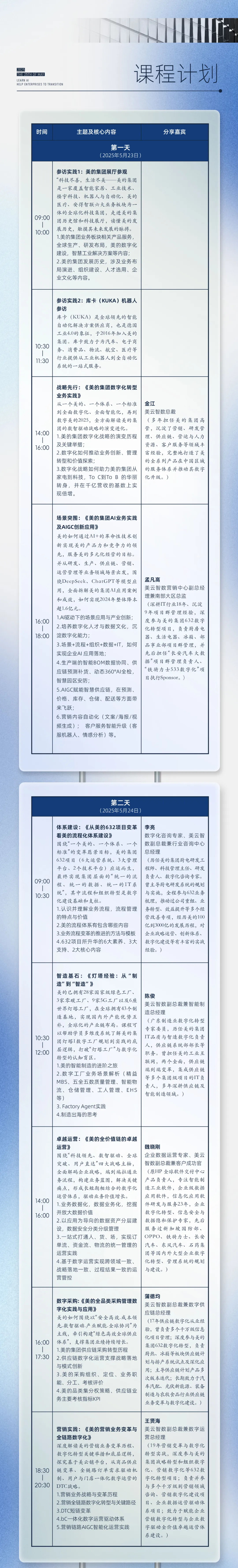

“企业的成败看有无人才,如何使用人才”

美的集团如今在省内外闻名遐迩。她的前身,是1968年由顺德北滘镇23位居民集资5000元办起的一家塑料瓶盖厂。经过28年的艰苦拼搏,现在她已形成年产空调器50万台、电风扇600万台、微电机100万只、高档电饭煲50万个、小家电50万台的大型家电企业集团。集团公司资产总值23亿元,去年销售收人16亿元,创汇3000万美元,向国家上交税金6500万元。1993年11月,她成为全国首家乡镇企业经股份制改造并被国家证监会批准股票上市的公司。“美的”由一叶小舟发展成为一艘巨舰,“舰长”就是何享健。

老何把美的的崛起,归功于党的改革开放政策和社会各界的支持,归因于时势、机遇。时势与机遇,对每个企业都是平等的,为什么风云际遇会大不相同?这是因为,时势造英雄,但时势并不钟情于平庸者,机遇稍纵即逝,但机遇不会惠顾于优柔寡断之人。美国有一本畅销书《哈佛学不到》谈到,一位成功的企业家,除了必不可少的专业知识、综合判断决策能力之外,其它方面的素质往往起到不可估量的作用。作为“舰长”的何享健,他有超乎常人的魄力和才能,其中之一是很会用人。何享健有一句口头禅:“我宁可放弃可赚100万元利润的生意,也不放弃一个有能力的人才。”这句话最生动的注脚,是他当年重用博士马军一事。

1991年,美的刚刚形成年产10万台家用空调器的生产能力,此时,全省已有27家空调器厂,如何在产品质量等方面胜人一筹,是老何朝思暮想的问题。华南理工大学热能工程博士马军这时恰巧撞到美的来。

他向老何自我推销:“我学的专业,可以帮你们搞出节能空调,降低原材料消耗,确保成本优势……”

竞争越激烈,人才越宝贵。老何的魄力和睿智,在此刻表露无遗,他当即拍板留人。如获至宝的美的集团,不仅为马博士提供了良好的工作环境和生活待遇,还专门为他的实验室添置了几十万元的科研设备。马军果然不负众望,他凭着自己扎实的热能工程学理论,和其他同事一道,在3个月内即研制出首台节能空调器,并很快投入批量生产。何老板厚待马博士这件事,曾被全国各地传媒广泛报道,老何和美的的知名度倏然提高,“士为知已者用”,全国各地的专业人才望风来投奔。

用人,是最能考验企业家的一门艺术。据记者观察,珠江三角洲的一些乡镇企业,在发展到一定规模后终成不了大气候,很重要的原因在于老板不会用人。由于出身和知识的局限,乡镇企业家一般很难过两道关:一是对才学高过自己者不敢用;二是对当年一起创业“打江山”者不能用理智取代感情。

当我向老何提出这两个问题时,掀起了他心底的波澜,他的话多了起来。他认为,敢不敢用人才,关键看老板自己,如果他只是个守业者,没多大“野心”,用不用高人问题不大;如果他还想着要干一番大事业,把企业办成跨国公司,那就“韩信点兵,多多益善”,非要大批人才不行。再是敢用人才还得心胸广大。口头上大家都承认人才可贵,但许多人做不到,因为他不能让人才脱颖而出,更不能让人才“功高盖主”。

老何讲到这里,目光变得深邃讲起历史来了:汉高祖刘邦,论安邦治国平天下不如萧何,论运筹帷幄、决胜千里之外不如韩信,但他能把这些人才收归麾下,既有容人之量,又有识才之智,还有用人之术,所以天下是他的。因此,真正的企业家不能目光短浅,心胸狭窄,不能像武大郎开店——高过自己的不用。他告诉我,现在美的员工6000人,其中从外面招募、有专业技术职称的达730人,光是博士和硕士就有40多人,外聘人员中甚至有两位还进入了7人组成的集团董事会。

老何还给我讲了一段往事:当年跟他一块“打江山”的23人,有的边干边学,不断积累提高,现在已是企业难得的将才,而有的还是停留在原来的水平上。进入80年代中期,美的生产以每年递增70%的幅度增长,不少岗位需专业人才才能胜任。有一天,老何把这些人召到一起开茶话会,把郁积在心、难于启齿的话向“元老们”摊出:现代企业不同于聚众结义、大斗分银两、大碗吃酒肉的绿林山寨,谁没本事就得下来……接着,他指着房间里的一台电脑对大家说,你们不服,可以试一下用用这台电脑,识用,算是考试第一关合格,不过还要其它科目都合格了,才能坐上一把“交椅”……何享健搞了个“杯酒释兵权”,为了企业的发展,用理智战胜感情,敢于对“元老们”重新量才录用。对被“刷”下领导岗位的,老何在工作上妥善安排,在生活上尽量照顾。跟随他20多年的“元老们”终于理解他为企业未来发展谋划的良苦用心。

02

“专业化的工作,要由专业化人才去干,通才要信任专才”

大凡企业家,都有一种超前思维的习惯。1980年,何享健涉足家电行业,转产电风扇;1985年,他果断地提出“不与国内同行争市场,走出国门争天下”的策略,把电风扇销售重点转向海外市场;1989年又抓住时机,将重点转向发展空调器开始了从劳动密集型企业向技术密集型企业的转移……这一个个漂亮的决策,既是他性格中的那点“不安分”在起作用,又无不反映在惊涛骇浪的市场经济中,危机感和紧迫感常常伴随着他,迫着他要超前思维,大胆决策。企业竞争是产品竞争,产品竞争说到底是人才竞争,伴随着他的每个决策,他都要招揽一批人才。

1992年4月,老何又以现代企业家的气魄,提出“集团化、多元化、股份化、国际化”的经营发展战略。要实现这一战略,老何首先考虑到的是人才配套,要从国内外招聘大批高级专业人才。1993年11月,美的集团成为上市公司后,老何感到,现代企业要按国际惯例办事,包括财会制度也要与国际接轨。于是,爱才如命的何享健,想了许多办法,在去年初从深圳一家会计师事务所招聘了一名注册会计师,任命他为美的集团的总会计师。招聘人员一来就当“部长级”的公司高层主管,年薪仅次于董事(全集团7个董事7个部长),从中可见老何对专业人才的信任。

老何常说:“专业化的工作,要由专业化的人才去干,通才要信任专才。”美的集团所属5家大厂中有3家大厂的厂长,7个部有4个部的部长,是由从外地招聘的专业人员担任的。他用人有一个特点,一旦挑选出他认为能承担某方面责任的恰当人选之后,他只要求你去干好,至于如何去干好,那是下属的事,他不会干预,包括用资金。集团下属年产50万台的空调器厂,全厂2000多名职工,该厂的日常管理工作就由招聘来的一位有经验的高级工程师和数名专业人才去主持。正因为何享健处处注意给人才提供施展才干的环境、条件、舞台,所以这些年来到美的工作的各种专业人才,很少有“炒老板鱿鱼”自动辞职和“北雁”往回飞的。

何享健用人不疑,放手、放权,是否意味着老何自己当“甩手掌柜”?不是的。老何说,老板的作用,不外乎就是指挥、协调、监督,专才的意见要听,但最后拍板的是我,我所处位置不同,要根据自己的认识去作出判断。去年,有人建议,收购当地一家酒楼,经营餐饮、旅业,说钱肯定有赚的,又符合何老板提出的“多元化经营”的集团发展策略,但老何不同意。他的理由很简单:没有这方面的人才。他上某个项目之前,都要考虑三件事:有无市场?有无资金?有无人才配套?三者缺一不可。他告诉我,搞经济要把投资风险降到最低限度,不能“跟风”,做表面风光的文章,因为最后是要看回报,要“计数”(算帐)的。

无数事实说明,科学的决策和管理,甚至于比科学技术本身更重要。何享健这位近几年多次被评为广东省、佛山市优秀共产党员、劳动模范和优秀企业家的人,从原来只有初中文化程度到如今成为一名高级经济师,既是他几十年努力学习的结果,又充分反映社会对上述观点的认同和对企业家的渴求。

这位成功的企业家,最近在人才管理上又有什么新举措呢?从今年起,美的要实行裁员制度。对月薪人员和工人分别按5%至10%和2%至5%的幅度进行裁员。何享健说,“流水不腐、户枢不蠹”,要把引进人才和人员淘汰结合起来,目的是使企业永远保持有新鲜血液。这个制度要求人人都要奋发向上,表现平平就要被淘汰。实行行政职务和技术职称一年一聘的用人制度。用人主要看能力与贡献,突破学历、资历、地域限制,将收入和能力、贡献、岗位挂钩,让能者多得,不同岗位收入差距较大,通过定期考察,每年年终宣布下一年干部任免名单,大家都担心下一年能否续聘,工作中个个人尽其才,争作贡献……美的有这样一支充满活力的干部、职工队伍,美的怎么能不高速、高效地向前发展?!

好文推荐: